迟日江山丽,人间四月天。4月15日,晴空万里,风送花香,24中学“江南梅”文学社的社员们春风满面,步履轻快,大家相约东坡公园,赏牡丹,识花语;访东坡,忆故人,拉开了“春风识花语,舣舟忆东坡”文学采风活动的序幕。

七点半,晨曦刚刚散去,露珠还晶莹地挂在草丛中,社员们就早早地来到了舣舟亭前,只见高大的石牌坊悠然地立在碧绿的树叶丛中,它飞檐凌空,小巧玲珑,为整个东坡平添了几分静谧与和谐。在社长朱惠静老师的引导下,社员们在亭前一展风采,合影留念。

曲径通幽处,轩阆花木深,走在蜿蜒曲折的林间小道上,头顶是郁郁葱葱的绿叶,脚下是密密匝匝的树荫,灿灿的春光从叶隙间拥抱你的双眼。清风徐来,带来的是泥土夹杂着嫩嫩青草的芳香,长满绿树的土丘上,悠悠地传来清脆的鸟鸣声,这一切无不勾动着社员们的心弦,他们欢呼雀跃,谈笑风生。

舣舟亭,匾额赫然,楹联夺目,仰面但见:“舣舟亭畔喜留东坡居士,洗砚池边曾驻西蜀诗人”;“二月江南好风景;故人此日共清明”,同学们轻声朗诵,眼前似乎看到了千年前的故人在此对月抒怀、举樽吟诗的情景。

师生围栏而坐,畅谈东坡诗词,背诵经典名篇;从东坡的豪迈性格讲到他坎坷的仕途经历,从《江城子》讲到《赤壁赋》,从诗词赏析谈到与美食文化,大家畅所欲言,舣舟亭上不时传来激情的朗诵之声,伴着春风,和着鸟鸣,飞出园林,跨过运河,在晴空下弥散。

走出舣舟亭,来到牡丹园,社员们一下沉浸到无边的花海里,放眼望去,一片花团锦簇。这一株冰清玉洁,那一朵雍容华贵,真是万紫千红,争妍斗艳,宛若一幅迤逦展开的百美图画卷。看到此情此景,社长朱惠静老师忍不住当即口占一绝:

舣舟亭上客来频,

指点花仙忆洛神。

国色千年君占尽,

槛前当谢识花人。

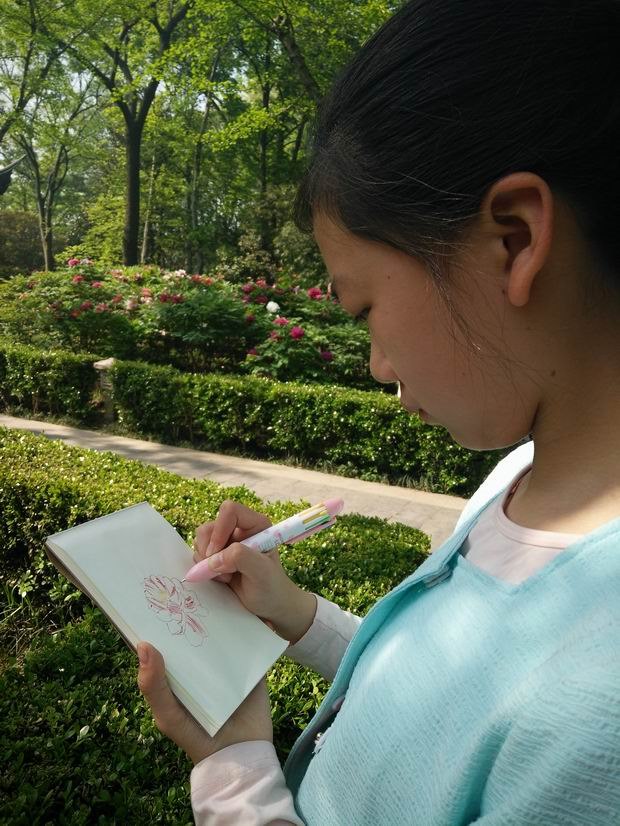

大家簇拥着,指点着,识姚黄,认魏紫,倾听花开的声音,感受春风的抚慰,社员们或写生,或摄影,或观赏,或赞叹,流连忘返,乐不思归。

短短一上午,同学们回归自然,放飞心灵,既领略了美景,又寻访了古人,“天下花王属牡丹,诗中豪杰数东坡。”这是一次别有意味的文化之旅。

(文、图/朱惠静)

附社员习作:

春意浓浓徐风玩柳,枝漾飞鸟小啼传音。已是仲春四月,阳光正好。漫步在蜿蜒的林阴小道上,晨光一点,映照绿树凉阴。世间之静莫过于此,世间之洁也末有甚于此。远见一檐微微地翘起,赭色的纹路似是多了几分琴台古韵。步至亭前,抬头一望,匾上嵌有三个大字,好一个幽静的舣舟亭。

我们三三两两随意地落座,继而,又是一片宁静。不知是沉醉在春景之中,还是内心有太多的感触,不知如何说起。最终,还是由朱老师先让我们细细地品荐苏轼的诗词。天上孤寒一片,人间相思无眠,“但愿人长久,千里共婵娟”,这便是东坡先生的豁达,情感与词句交融在月下,顿成千古绝唱。

我素来不爱牡丹,雍容华贵的贵妃娘娘,娇蛮盛宠的千金小姐,这便是往日我对牡丹的印象。“武林千叶照观空,别后湖山几信风。自笑眼花江绿胲,还将白首看鞓红。”看罢这首《常州太平寺观牡丹》,又觉得牡丹似也拥有东坡先生的豪放。花,开得热烈、开得艳丽。

百来步外,便是一朵朵牡丹花。姹紫嫣红,花团锦簇,各色的花朵,好似一位位仙子。灼灼如火的洛阳红,玉骨冰心的夜光白,秀丽端庄的姚黄魏紫,无一不是色香皆绝,牡丹之爱亦乎众矣。

——七(3)班 承奕彤

阳光轻洒,满地碎金,仲春四月,时节正好。清风带来微甜的花香,溢满无限温情。金莲缓移,便是一片花海。侧耳,听到花开的声音,抬眸,见朵朵牡丹妖艳耀眼,饱满晶莹,丝丝花瓣层层叠叠,包裹着正中的花蕊,柔软而温润。姚黄,魏紫,石榴红团圆的衬在绿叶之间。如玉的,风姿绰约,仙逸动人,点点浅青氤氲,高傲脱俗,更有者大如碗口,红深而不暗,由内自外渲染,华贵淋漓,端丽有致凸显厚重。国色天香,万芳吐艳。自李唐以来,世人盛爱牡丹,也因其为花之富贵者。彼时沉寂,唯此时盛开,盛夏不见浓郁,严冬只留枯枝,不用说叶不及兰花袅娜,枝不如梅花劲挺,根不像松树盘错,干不及竹子轩昂,在四季轮回,无尽沉睡积淀之后,穷尽一生开出最浓艳热烈之花,不负春光,大大方方展现最美的自己,最后满地落红,无需收拾,落叶归根,生生不息,足矣。都说岁寒三友之坚韧,菊梅之洒脱,牡丹之爱,宜乎众矣,但牡丹亦是高傲的,有武则天贬牡丹洛阳,可它依然名扬天下,谁人能否,牡丹的繁华不是源自努力与朴素。它足够经得起赞叹!

——七(4)班 徐歆玥

“一年春色摧残尽,更觅姚黄魏紫看。”牡丹的香气并不浓郁,不靠近是闻不到的,这就给它增添了不少若有若无的神秘感。芊芊玉枝托着硕大娇艳的花朵,花瓣有的红润得如同仙女得红唇;有的粉嫩得如同重叠错落的连衣裙;有的牡丹浑圆,宛若婴儿的脸蛋;有的牡丹又薄又扁,大敞开着,宛若芭蕾舞女旋转的裙摆。“绿艳闲且静,红衣浅复深,花心愁欲断,春色岂知心。”这句诗描绘的正是牡丹花瓣的端丽有致与花蕊的纤柔温润。要不是多亏了大文豪苏东坡灵气的熏陶,这牡丹哪能如此高贵典雅、端庄富丽呢?——八(2)班 尹安琪

“十年生死两茫茫,不思量、自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。”沉沦了几百年的苏轼,身着一袭布衣,头戴斗笠,脚踏木屐,手持竹节,拖着疲乏的身躯,从书中缓缓地向我走来。

你说他用真挚的情感化成笔下四溢的文字,你说他用理想的风格编织出一个个豪迈的形象,你说他将官场上的勾心斗角挥洒成行云流水从他身上淌过,对待人生的态度,即使经历的失败太多太多,他也都一笑置之地放下……当我第一次品味你的诗时,其实并没有太多的想法,只觉得字里行间无一处不吸引着我,仿佛让我身历其境的感觉。

一回头,一朵牡丹便映入眼帘:那是一朵白色的牡丹,白得能使人想起北国冬日的皑皑白雪。然而与众不同的是,她洁白的花瓣上混着一抹绚丽的桃红色。从花蕊的底部开始慢慢地变淡。像一滴落入清水的墨一样,缓缓地化开,扩散。朦朦胧胧地,为她增添了几分柔媚。不知是哪个染坊里出色的染匠,竟然把她点染得如此旖旎。说不定啊,是常年深受苏学士的灵气之熏陶,才得以拥有如此之神韵!

仰苏阁下,牡丹依旧。 ——八(10)班 张煜

相关链接: