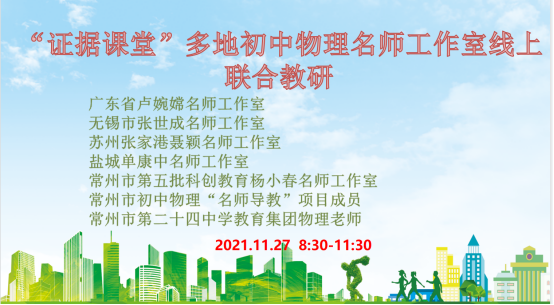

为加强名师工作室与区域学校之间的交流研讨,发挥名师工作室的辐射引领作用,提升工作室成员业务素养,促进物理教师专业发展,进一步研讨“证据课堂”的教学实践。11月27日,广东省卢婉嫦名师工作室、无锡市张世成名师工作室、苏州张家港聂颖名师工作室、盐城单康中名师工作室、常州市科创教育杨小春名师工作室、常州市初中物理“名师导教”项目成员、常州市第二十四中学教育集团物理老师等百位老师齐聚线上开展“证据课堂”多地初中物理名师工作室线上联合教研活动。

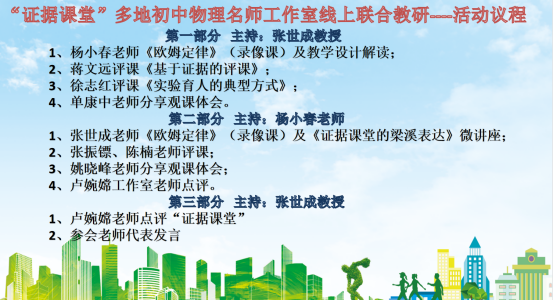

研讨活动一、评杨小春老师《欧姆定律》公开课

首先,常州市杨小春名师工作室领衔人就开设的《欧姆定律》一课进行了教材、学情进行分析,并且结合《指向创新能力培养的初中物理5E教学模式应用研究》课题研究,明确了“以知识为载体,培育学生的创新能力。教会知识不是最后目的,探究知识的过程中培育学生能力才是我们追求的目标”的设计理念。在教学过程中体现了“人人皆能创新,处处皆可培育”以及“立足课堂培育学生创新能力”的基本主张。

紧接着,无锡市张世成名师工作室成员蒋文远老师和徐志红老师分别以《基于证据的听评课》和《实验育人的典型方式》为主题展开了评课。杨老师的《欧姆定律》一课通过先学后教、评价促学,以史料引入新课、以问题驱动学习、以评价激发思维。课堂中实验目标明确,对于实验数据的处理十分巧妙,并且在误差分析时给学生预留了学习的台阶。

无锡张世成教授也对杨小春老师开始的《欧姆定律》一课进行点评,并以《让“欧姆定律”成为精神发育的一粒种子----物理学史的价值》为题作微讲座。以物理学史“还原历史、触及心灵;呈现困境、启发思维;问题解决、发展思维;反思意义、精神发育”的价值为引,构建了从“个人世界的心智模型”到“分享世界的概念模式”再到“真实世界的科学模型”的认知模型,抓住关键事件培养学生证据意识的契机。

研讨活动二、评张世成老师《欧姆定律》公开课

无锡张世成教授对“证据课堂”的研究作了题为《评价:让学习真实发生》的专题讲座,让学习目标符合学生的认知水平、使任务设计指向科学思维发展、借助评价设计关注学生的获得,最终通过反思确保学习真实发生。

随后,常州市河海实验学校张振镖老师和常州市第二十四中学陈楠老师分别对张世成教授开设的《欧姆定律》一课进行了评价,张教授在课堂中重复体现了注重学生体验、注重实验探究,秉持了一种“不怕学生说错,就怕不让学生说”的态度。在改变电阻的环节中,当一组同学在改变电阻并记录了电流表的示数之后,引导学生关于这一活动进行评价。先错后教,给予了学生“悟”的机会,学习只有经过反思之悟,才能将动手转化为能力,将方法转化为素养。

研讨活动三、卢婉嫦特级教师对两节课进行点评

广东省特级教师、广东省卢婉嫦名师工作室领衔人就两节《欧姆定律》的公开课作《证据课堂的东莞表达》的点评。卢特认为两节课通过嵌入评价的方式精准地促进学生学习,并且在课堂中充分体现了“教育即生长”的理念,让学生动手动脑学物理,进而在实验中将物理规律从定性走向定量。除此之外,课堂中努力地让师生在反思的状态下去实现思维的进阶。通过文化育人,培育学生的创新能力。卢老师也分享了自己对证据课堂的理解和实践,她认为证据课堂是走向学科本质、表达学科理解、实现学科育人,是从传递结论走向知识育人的转变。

研讨活动四、部分参会老师交流感悟和反馈

王存弟(鄂尔多斯东胜区物理教研员):张世成老师的课能以学生为主体,通过问题引领,让学生真探究,体验科学探究过程,引爆思维点,来培养学生的科学思维和学科素养,值得我们学习。谢谢张世成教授通过在线研讨的方式与我们资源共享。

单康中(盐城名师):五地空中一课堂, 欧姆定律探究忙。

小春张特齐上阵, 证据物理美名杨。

前测预设找定量, 课中变化亦有方。

绵绵不绝多壮志, 十年探究终辉煌。

姜皎(常州市北郊初级中学):周六上午有幸参加杨小春老师组织的“初中物理多地名师线上工作室活动”,让我跟“证据课堂”来了一次亲密接触。正所谓“教而不研则浅,研而不教则空”,杨小春和张世成老师的两节示范课让我感受到“大师”的专业素养和追求。“证据物理”不仅是一种教学态度,更是师者传道授业的“根”和“魂”。“证据物理”首先重视做实验,并在实验中寻求证据、分析证据、表达证据,以及用基于证据的方式来思考、来对话。“课堂观察”的听评课也从感性走向了理性,在证据的基础上开展评课,使评课有据可依、有理可析。

郑智伟(常州市第二十四中学天宁分校):在学习了杨小春老师和张世成教授的两节课后,我明确了物理学科作为一门自然科学,其考究事实证据、推崇理性思维,因而在具体的教学实践中,我要注重培养学生的证据意识和创新能力。并且证据意识的培养应引领学生的目光从答案转向证据,促使学生依据证据得出结论。因而在具体的教学中,教师要有意识地将证据意识融人学习活动,使学生在参与活动的过程中认识证据意识、形成证据意识,关注证据的逻辑性与可靠性,最终实现证据意识与物理教学的有效融合,推动学生创新能力的培育。

朱超颖(常州市第二十四中学):通过观看杨小春老师和张世成教授所授的《欧姆定律》一课让我受益匪浅,在参加线上联合教研活动后,我更加清晰地理解了“教会知识不是最后目的,探究知识的过程中培育学生能力才是我们追求的目标”的理念。以及要抓住关键事件培养学生证据意识的契机,让学习目标符合学生的认知水平、使任务设计指向科学思维发展、借助评价设计关注学生的获得,最终通过反思确保学习真实发生。除此之外,我今后在课堂中要努力地让师生在反思的状态下去实现思维的进阶。

陆春燕(常州市焦溪初级中学):杨小春老师的课围绕“创新”课题,以物理史实为引导,激励学生始终保持对未知的探究之心,整节课的实验结论分析堪称经典,值得反复思考,仔细揣摩,从而应用到自己的教学中。张教授的课围绕“证据物理”从“前测”:探明学情,到“后测”用证据判断学习目标是否达成,到最后“设计评价任务”来实现学生科学思维的发展。两位专家设计思路不同,但是最终目的都是培养学生的思维。上午的在线会议收获很多,不知不觉中竟然持续了3个多小时。老师们的点评让人茅塞顿开,张教授的微讲座提及学习目标的四个维度更是接地气,三能一会,让人一目了然。在后续中,我还是要多思考如何让创新跟学科教学融合,种下创新的种子,让我的学生也能“人人皆可创新,处处皆可培育”。

别怀伟(常州市河海实验学校):杨老师这节课以物理学史贯穿始终,引导学生开放性地设计实验,借助引发的问题来重新调整实验,为学生收集证据提供了体验性的情境;引导学生思考实验后的误差产生原因及改进方法,为学生的终身发展打下坚实的基础;点睛之笔是引导学生思考欧姆定律实验本身对于电学发展的意义是什么,进一步理解数学引入物理研究的必要性。张老师这节课用C位来形象地引导学生进入实验的情境中来,让我印象特别深刻,带入感特别强;张老师的每一个问题设计都能抓住核心问题,细致入微又毫无痕迹;张老师借助真实的问题情境,给予学生充足的体验和思考时间,让我们感受到了证据课堂的魅力。

李陈乐(常州市第二十四中学):杨校的《欧姆定律》以物理学史融入启发学生思考,并且启发学生真实探究的过程并不是一蹴而就的,本就是曲折的。这对于学生科学态度与价值观的形成具有重要的启示。整节课将探究真正的主动权交给学生。不惧怕错误实验方案,处理实验数据循循善诱。课堂结束的时候还让学生带着更多的问号离开而不满足于仅仅是句号。

(文/朱超颖 图/杨小春)